Una iglesia sorda y muda – XXIII Domingo B

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos.

Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete.»

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» Mc 7,31-37

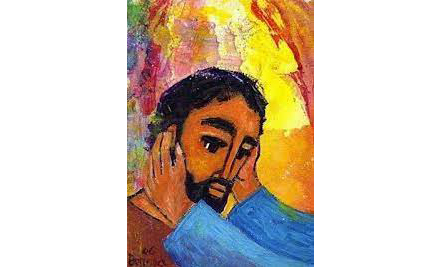

Jesús y el sordomudo, dos personajes opuestos. Jesús es aquel que está siempre a la escucha del Padre, comprende lo que Él quiere y lo cumple con su vida y su palabra. El sordomudo, sin embargo, no escucha, no consigue entrar en relación y apenas puede hablar. De sus labios salen sonidos que no se entienden, no son claros, confunden y su comunicación y sintonía con los demás se ve comprometida.

De este hombre no sabemos nada: su edad, su estatura, su condición social o económica, ni siquiera su nombre. ¿Porqué, entonces, no aceptar la posibilidad de que este personaje esté representando cada uno de nosotros o, que es lo mismo, la iglesia entera? De hecho, no faltan episodios en los que Jesús regaña a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Felipe o a todos sus discípulos porque, después de tanto tiempo pasado con él, siguen sin entender su mensaje (son sordos) y vivirlo plenamente (son mudos), perdiéndose en conflictos que no aportan nada.

La realidad nos lo demuestra sin medias tintas: en Europa, cada vez hay menos cristianos y va en declino el número de feligreses que participan activamente en sus comunidades. Por no hablar de la participación a la misa dominical, cuyos números no son nada positivos. La comunidad de discípulos sigue siendo sorda y muda, incapaz de hacer visible en su día día el mensaje libertador, sanador y reconciliador de su maestro de Galilea. La gente se aleja porque no se siente atraída por un mensaje que se proclama con los labios pero parece no llevar la linfa de la vida que es el Espíritu.

¿No hay esperanza, entonces? ¡Claro que si! La solución tiene un nombre: Jesús. No podemos ser cristianos por tradición, repitiendo las palabras y los gestos milenarios que hemos heredado del pasado sin entender su significado. No podemos “aprender” nuestra fe en Dios al catecismo que hicimos un día para recibir la comunión y quedarnos a ese nivel, sin cuestionarnos lo que nos han enseñado. Porque la fe no son verdades intelectuales que hay que saber (como el Credo), sino más bien es el encuentro existencial y vivificante con el Nazareno.

Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete.» Jesús aleja al sordomudo de la gente, porque ésta puede distraer, despistar, entorpecer el encuentro personal entre los dos. Ahora que están solamente ellos dos, sin nadie que pueda interrumpir y molestar, el momento es perfecto. Como dice un antiguo proverbio budista: “Cuándo el discípulo está preparado, aparece el maestro”. El discípulo es ahora listo para abrir su corazón (los oídos) y dejarse transformar por la presencia fascinante, seductora y atractiva de Jesús. Ha puesto en entredicho su vida, su forma de ver las cosas, alejándose del grupo (la seguridad para un sordomudo) y dando claras señales de abertura hacia lo nuevo.

El evangelista Marcos tiene muy claro lo que quiere transmitir a sus oyentes. Su comunidad no ha todavía entendido el mensaje del Señor y se pierde en multitud de asuntos sin valor que no muestran un corazón renovado, sino sólo un ego que se resiste a soltar la presa. Si: la sordera, la mudez, la ceguera sanadas son señales que el evangelista utiliza para decir que ya han llegado los tiempos mesiánicos en los que Dios se “mueve a compasión” de los últimos y lo hace a través de Jesús; pero, sobretodo, son realidades simbólicas de una actitud humana que va más allá del tiempo y del espacio. Son símbolos de una actitud que se cierra al crecimiento, al encuentro auténtico con el otro, a la escucha de lo nuevo que avanza y que requiere otras formas de actuar y pensar. Son cifras de una forma de pensar que se centra exclusivamente en mi propio ombligo, en mi realidad, mi realización, mi futuro, mi tranquilidad, mi zona de confort, encerrándome en un caparazón impermeable al acción del Espíritu.

Cuando yo soy este cristiano, entonces, soy como un sordo que no ha todavía entendido nada de lo que quiere decirme Jesús de Nazaret. Y si soy sordo, significa que todavía mi corazón sigue siendo duro porque no se ha dejado transformar por él y mis labios no pueden hacer nada más que demostrar lo poco que he podido crecer, en palabras y actos. Creo vivir, mientras en realidad no lo estoy para nada. Por medio a que las cosas cambien y pierda lo que tengo y que soy (perder = morir), me agarro a lo mío, sin darme cuenta que ya no soy yo el que se agarra a ellas, sino que ya son ellas las que me han atrapado. Esta es la anti-resurrección.

Sin embargo, nosotros sabemos que la fuerza sanadora de Dios, que es su gracia, siempre nos precede y espera a que la acojamos. Es como un manantial del que sale agua fresca y regeneradora; el manantial siempre está allí, lo descubramos o no. Es por eso que deseo para todo nosotros que podamos poner en entredicho nuestra forma de vivir la fe, dejándonos llevar a solas con Jesús para encontrarnos con él. Esto abrirá nuestros corazones, renovará nuestras vidas, sanará nuestros oídos y nuestros labios, para que nuestra vida sea conforme al Evangelio, que nos llama a construir paz y amor, justicia y reconciliación, unidad y libertad, solidaridad y fraternidad. ¡Dejémonos llevar por el Espíritu!

Un comentario sobre “Una iglesia sorda y muda – XXIII Domingo B”